Bourguignon d’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter et directeur du magazine de grands reportages et d’actualités internationales Fildmedia.com. Alors qu’il sort un nouveau livre sur le travail des grands reporters au Moyen-Orient, il revient, 20 ans après les attentats du World Trade Center, sur les terribles évènements qui secouent l’Afghanistan, pays où il a couvert la guerre tant du côté des talibans que de l’armée américaine.

Vous avez vécu en Afghanistan, où vous avez travaillé en tant que grand reporter. On se souvient de vos scoops pour Paris Match et pour la télévision sur les Talibans ou la traque de Ben Laden. Que vous inspire la situation actuelle ?

C’est une tragédie. J’ai une pensée particulièrement émue pour mes amis afghans, ce peuple que j’ai tant aimé et que nous abandonnons après l’avoir bercé de faux espoirs et lui avoir donné tant de leçons de démocratie. Bien sûr, leur gouvernement a une large part de responsabilité, en raison de la corruption de ses élites. Mais il faut comprendre que les démocraties occidentales n’ont pas voulu voir, pas voulu entendre les mises en garde de nombreux responsables et intellectuels afghans qui leur annonçaient que les Talibans reprendraient le contrôle du pays. Les Américains ont trop misé sur la stratégie de contre-insurrection. C’était une guerre complexe, en raison de la géographie et des composantes socio-ethniques du pays qui n’ont pas été suffisamment appréhendées par les états-majors. Résultat, il y a eu une incapacité à stopper les islamistes malgré une débauche de moyens logistiques et financiers sans précédent depuis la seconde guerre mondiale.

Dijon a une importante communauté afghane. Vous en parlez d’ailleurs dans l’un de vos livres. À quoi ressemble-t-elle sociologiquement ?

Il y a une histoire ancienne entre Dijon et l’Afghanistan. Cette communauté, dont je connais plusieurs membres, a joué la carte de l’intégration. De Nasser, le fabriquant de cerf-volant auquel nous avions consacré un documentaire il y a une dizaine d’années, à mon vieil ami Azim Naim, brillant intellectuel qui s’est engagé dans le processus de paix après 2001, je dirai qu’elle est l’exemple d’une intégration réussie. Les Afghans sont très travailleurs. Ce sont des gens de parole. Ils adoptent la plupart du temps les coutumes du pays qu’ils se choisissent. Je suis fasciné par leur culture, leur romantisme, en même temps que par leur combativité.

Vous avez beaucoup milité, avec votre magazine, Fildmedia.com, pour l’accueil des réfugiés afghans en France. Pourquoi ?

Ce n’est pas du militantisme, mais du bon sens. Je comprends que l’on ne puisse pas accueillir la planète entière en France. Mais en Afghanistan, des tas de gens ont travaillé avec les forces de la coalition ou avec nos ONG. Ces gens ont leur culture, c’est une évidence, mais ils partagent nos valeurs. Ils ont notamment combattu l’islamisme des Frères Musulmans, comme celui des talibans. Il y a parmi eux des intellectuels, des architectes, des magistrats, des journalistes, etc. Ils ont une conscience forte que ce qui les menace, à savoir l’islamisme, nous menace aussi. Les femmes afghanes sont d’un courage exemplaire face à l’intégrisme. Il faut les aider autant que l’on peut. C’est une question d’honneur de les accueillir. Et comme je l’ai dit, ce sont des gens qui s’intègreront.

Le who’s who, qui répertorie les meilleurs talents français, vous a élu à l’unanimité pour son édition 2021. C’est une belle reconnaissance. Vous qui êtes d’origine iranienne, c’est une fierté ?

Vous êtes bien renseigné. Mais c’est à mon père qu’il faudrait le demander, car c’est lui qui est né en Iran. Moi, je suis né en Bourgogne, à Clamecy, et ma mère est cévenole (rire). Plus sérieusement, je pense que cela démontre qu’on peut venir d’une autre culture, et s’intégrer parfaitement à la France, à ses valeurs. C’est ce qu’a fait mon père, et c’est ce qu’il a transmis, soutenu par ma mère, avec une grande intelligence de vie, à ses enfants. J’ai été élevé avec la France pour seul ADN. Pour rebondir sur votre question précédente, s’intégrer avec talent, c’est aussi ce qu’ont fait beaucoup d’Afghans qui sont venus en France depuis 40 ans.

Votre ami et confrère, le grand intellectuel Fahim Dashty, a été tué par les Talibans. Il avait survécu à l’attentat contre le commandant Massoud en 2001, dont il était l’un des bras droits. Qu’est-ce que cela vous inspire, 20 ans après ?

Il y a 20 ans, quelques jours seulement avant le 11 septembre 2001, le commandant Massoud était assassiné par des terroristes d’al Qaida. Dimanche dernier, c’était au tour de Fahim Dashty d’être tué dans la vallée du Panshir. C’est tout un symbole. Fahim Dashty était un homme extraordinaire, dont nous sommes nombreux à pleurer la mort. C’était un symbole vivant de la liberté d’expression. C’était un immense journaliste, un intellectuel d’une envergure remarquable en même temps qu’un combattant. En Afghanistan, la situation est pire que jamais. Car non seulement il y a les talibans, mais il y a toujours Al Qaida et, depuis 2015, Daesh. L’Occident doit se réveiller très vite. Mon camarade Fahim l’avait bien compris. Il est mort au cœur des combats, avec courage et dignité. Il est allé au bout de ses convictions. Par amour de la liberté.

Il y a deux ans, vous aviez annoncé, dans une grande émission de radio, la victoire des talibans. Beaucoup de choses racontées dans vos livres sur le Moyen-Orient se sont d’ailleurs avérées. Comment voyez-vous l’avenir après le désengagement américain d’Afghanistan ? Que va-t-il se passer en Europe ?

Ce qui se joue en Afghanistan, c’est autant un drame humain que géopolitique, une tragédie d’ampleur mondiale dont nous allons vite mesurer l’impact. Car ce qui se passe là-bas nous concerne tous. L’Afghanistan redevient aujourd’hui la place forte des Talibans. Il redeviendra aussi celle des djihadistes du monde entier, à commencer par ceux d’al Qaida et de Daesh. Nous n’allons pas tarder à le comprendre et à en subir à nouveau les conséquences, c’est une évidence. Car le terrorisme islamiste frappera encore l’Europe. Cette victoire des Talibans a donné beaucoup d’espoir aux islamistes de tous poils qui, chez nous, rêvent aussi d’un émirat islamique ou d’un califat. Il faut s’attendre au pire.

Votre magazine, Fildmédia.com, est devenu en quelques années une référence, notamment en ce qui concerne la politique internationale. Les plus grandes signatures publient chez vous. Vos récents reportages et vos analyses sur l’Afghanistan ont été très lues, avec des centaines de milliers de connexions en quelques jours. Comment expliquez-vous ce regain d’intérêt pour ce qui se passe à Kaboul?

Ce qui se passe à Kaboul présage des menaces qui nous guettent. Les gens en ont conscience. D’une façon générale, nous sommes très lus. Nous avons une équipe de 84 collaborateurs et avons aujourd’hui des correspondants dans 36 pays. Certains de nos grands reporters ont remporté les plus grandes distinctions journalistiques internationales, parmi lesquelles un Grant du Pulitzer il y a deux ans, attribué à Sarah Caron. Ce qui fait notre force, c’est de pratiquer le journalisme de terrain. Nous avons aussi la parole libre. Nous nommons les choses, mais en gardant un ton didactique et élégant. On a un côté Newsweek à la Française, même si l’on nous compare beaucoup, dans les études de satisfaction, à Courrier International, alors que nous n’avons pas du tout le même format. Par ailleurs, nous n’avons pas de chapelle politique, pour nous seuls les faits comptent. De fait, les gens ont le sentiment d’apprendre facilement des choses qui peuvent paraître compliquées. Nous sommes aussi très proches de notre lectorat, auquel nous délivrons nos informations depuis le terrain. 70% de nos lecteurs sont des femmes.

Sur un marché des médias hyperconcurrentiel, pourrez-vous rester indépendant longtemps ? On a pu voir dans la presse spécialisée que vous aviez été approchés par deux grands groupes l’année passée.

Les groupes auxquels vous faites allusion, qui n’étaient pas européens, n’étaient pas sur la même ligne stratégique et intellectuelle que Fildmedia. Donc il n’y a pas eu débat de notre côté car cela ne pouvait pas marcher. Nous avons depuis longtemps préféré un actionnariat essentiellement français et espagnol, composé d’amis et partenaires historiques qui nous soutiennent depuis le début et qui partagent nos engagements en matière de liberté d’expression et de valeurs. Nous avons toujours été clairs : nous pratiquons un journalisme indépendant et notre actionnariat, comme nos abonnés, doivent nous permettre de rester à l’abri des pressions.

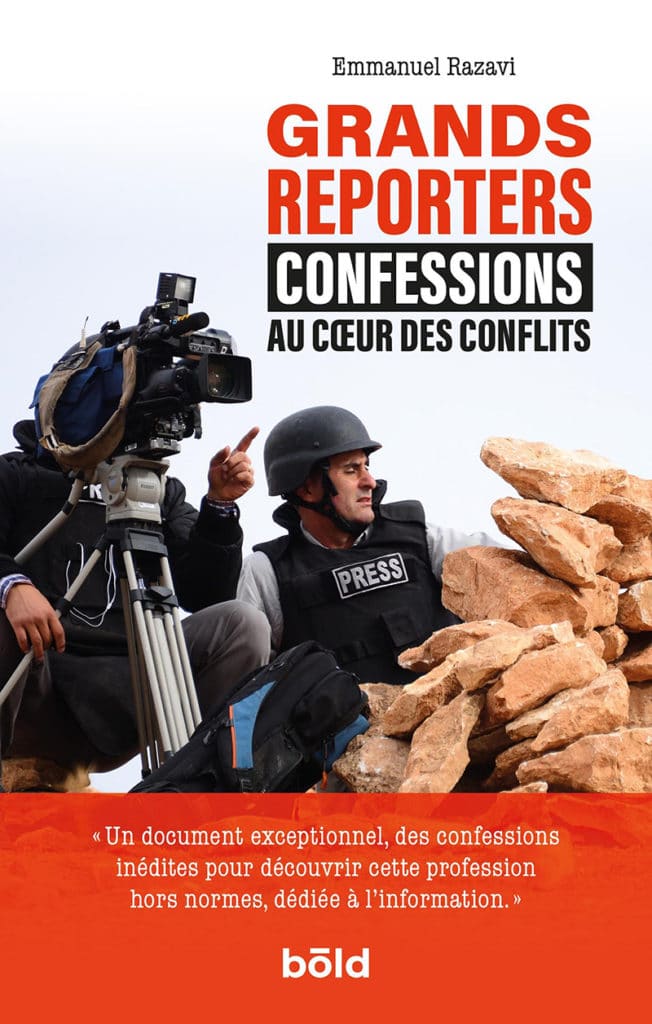

Vous sortez un livre dans quelques jours intitulé « Grands reporters, confession au cœur des conflits » (éditions Amphora, collection Bold), plein de révélations sur le métier de reporter de guerre, que vous avez exercé longtemps. Pourquoi ce livre ?

À un moment de notre histoire où les gens se défient de plus en plus des médias et des journalistes, j’ai voulu expliquer ce qu’était notre métier, et les risques insensés pris par les grands reporters pour rapporter une information. Beaucoup risquent leur vie pour informer. Nous sommes des gens de terrain, axés sur les faits. Nous n’avons rien à voir avec ceux qui commentent l’actualité et donnent un avis sur tout à longueur de journée, même s’il en faut bien sûr. Ce livre regroupe les témoignages de ceux qui comptent parmi les plus grands reporters de la profession et que j’ai la chance d’avoir pour amis. Je crois que c’est un ouvrage émouvant, plein de sens, et j’en suis très fier. Ce qu’ils racontent tout au long de ce livre est autant fascinant qu’admirable. C’est un vrai livre sur la notion d’engagement et je crois que c’est inspirant pour un jeune public.